22.02.07

医療的ケアⅡ ~喀痰吸引~

介護2021年度 第27号

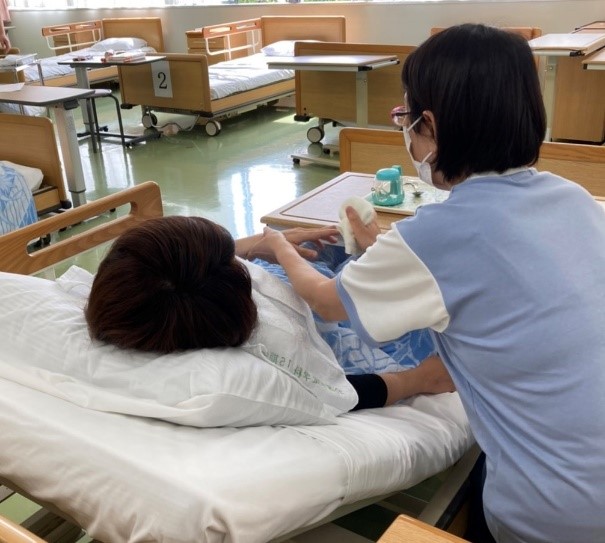

介護福祉職としての医療的ケアの1つの〝喀痰吸引:かくたんきゅういん″を学習しました。

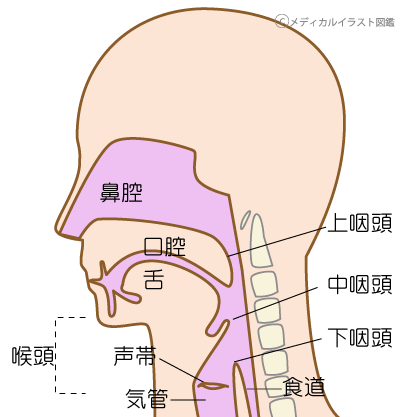

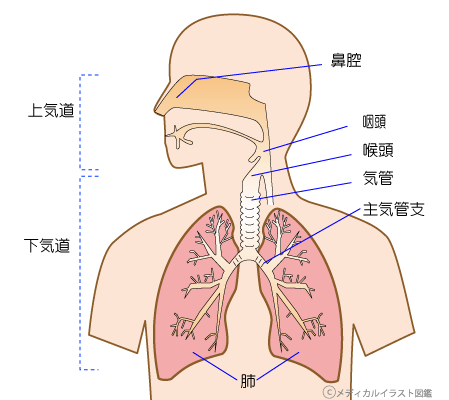

〝喀痰吸引:かくたんきゅういん″ とは口やのど、気管にたまった〝痰:たん″を飲み込んだり、吐き出したりすることができない方に対して、介護福祉士が口から吸引チューブを入れて痰を取り除くことをいいます。

痰が多くなると酸素を体に取り込むことが難しくなるので、とても重要なことです。

まずは安全に実施するために、口やのどや肺の構造、さらには空気や食べ物の通り道を学びます。

次に喀痰吸引が必要な状況の見極め方を習い、実技を学びます。

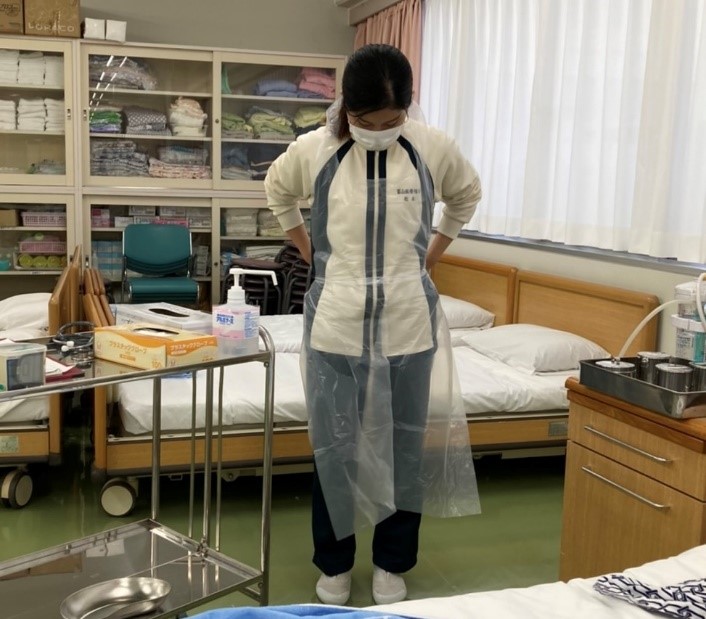

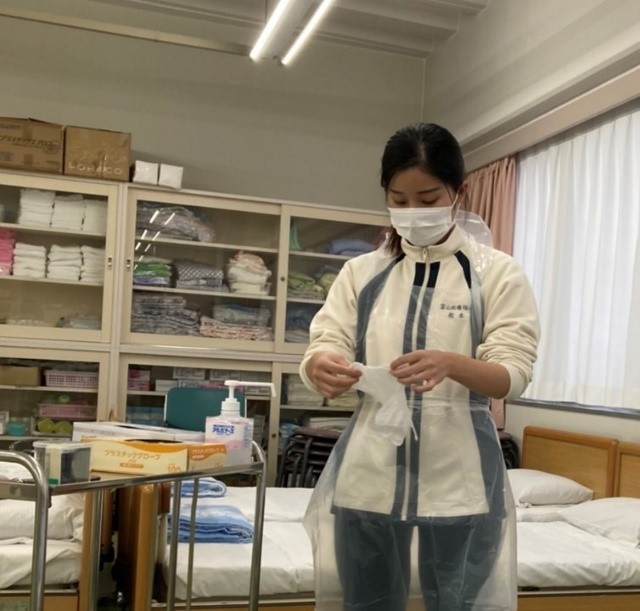

まずは、痰には微生物が混ざっていることもあるので、感染対策が重要になります。

感染対策でエプロン、手袋を装着します。

痰を取り除くために口や鼻に吸引チューブを入れていきます。

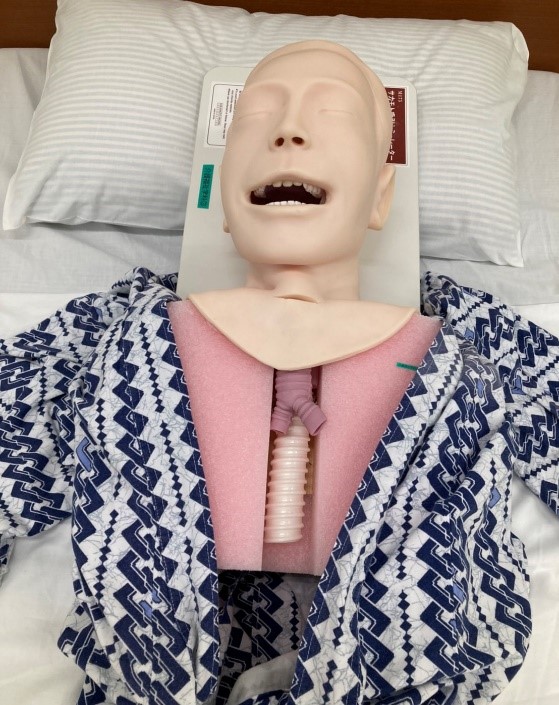

喀痰吸引の練習台の人形

口から吸引チュ-ブを挿入

吸引チューブを入れている間は呼吸をしづらくなるので手早く行う必要があります。

医師の指示書をもとにして吸引圧、吸引時間を厳守します。

また吸引チューブの先で傷つけないように細心の注意を払います。

鼻から吸引チューブを挿入

かなりの緊張感がありますが、介護福祉士として認められた重要な医療行為なので何度も練習し技術を身につけました。

22.01.13

クリスマス茶会

介護2021年度 第25号

2年生の科目「文化と教養」では、日本の伝統文化である “茶道” に触れ、一期一会の精神を学んでいます。また、「もてなし」と「感謝」思いやりの心を持ち、人に対する作法・礼儀の基本を身につけています。

まずはお点前の基本である立ち座りから歩き方、ふすまの開け閉めから習います。

そのうえで盆略手前を習い、亭主と客に分かれ、おもてなしを学びました。

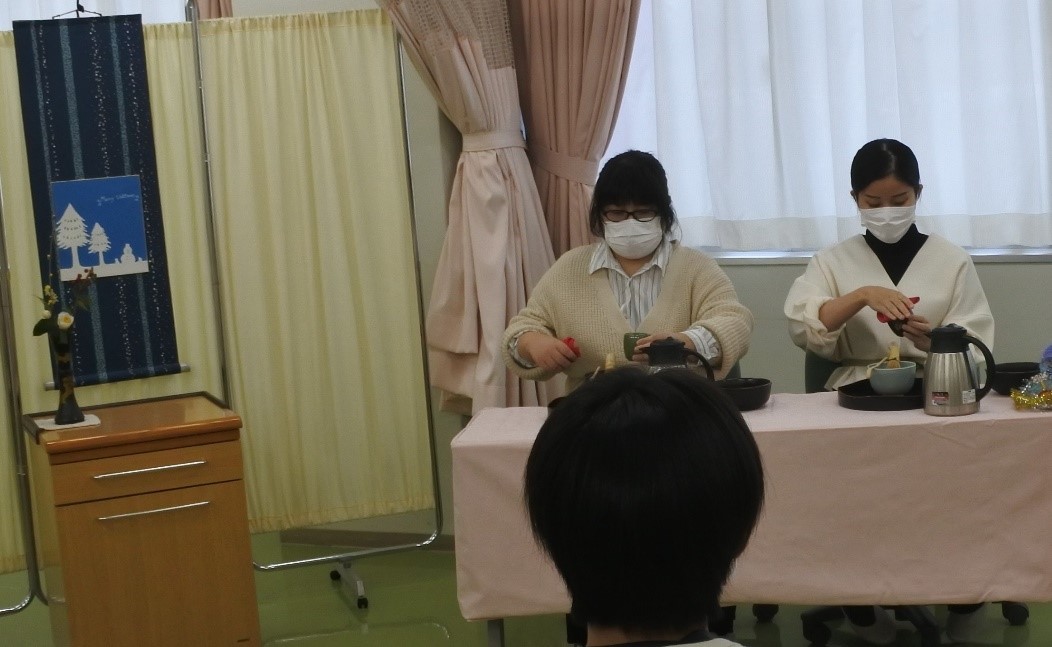

この日は集大成として “クリスマス茶会” を催しました。

講師の先生をお招きして〝クリスマス茶会“の始まりです

盆略手前の様子①

盆略手前の様子②

お菓子のお運び②

お茶のお運び

教員も“お運び“しました

初めての経験でとても緊張しましたが、日本の文化である〝茶道″を学ぶ貴重な機会となりました。

1年生も参加し先輩の姿を羨望のまなざしで見ていました。

21.12.23

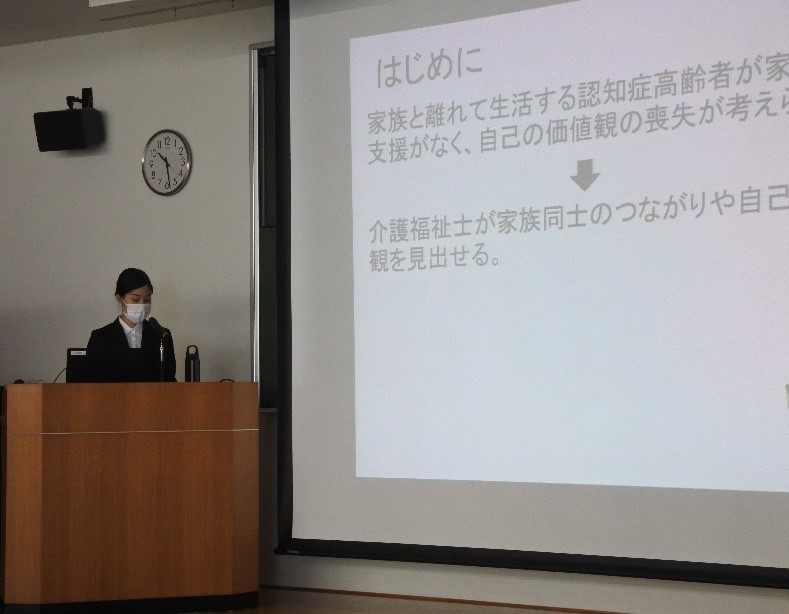

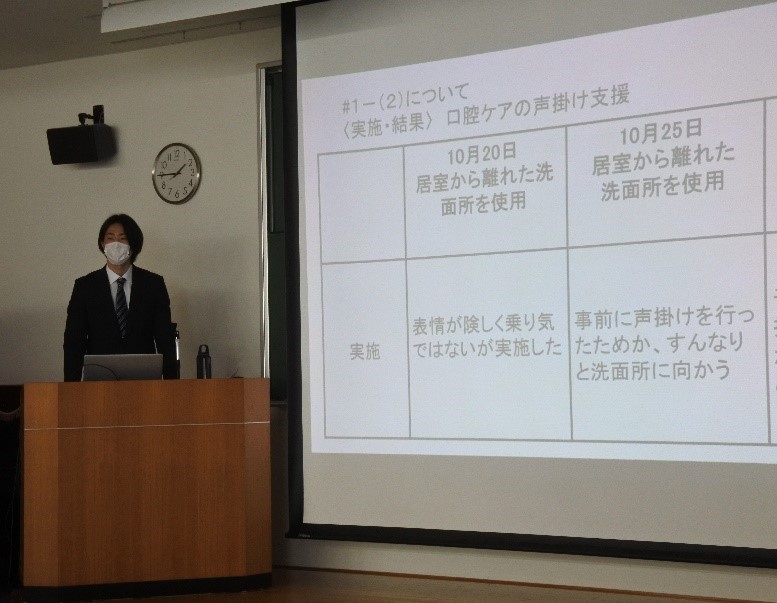

2021年度 2年生〝ケアスタディ発表会″

介護2021年度 第24号

10月4日から29日の4週間、介護保険関連施設で介護過程の実習に臨みました。

実習では対象の方に関わり、

〝最も幸せな人生の状態″ を作っていくこと

に力を注ぎました。

そのためには対象者の〝真のニーズ(想いや希望)″を探り引きだして課題を明確化し、適切な支援計画を立てました。また、それを実行する中で、対象者の様子を見ながら修正を加えていきました。

この関わりをまとめて抄録集を作成し、12月14日に実習先の実習指導者をお招きして〝ケアスタディ発表会″を行いました。

完成した〝ケアスタディ抄録集″

発表会は学生主催で、会場準備から司会等の運営も分担して行います。

司会や運営担当の学生

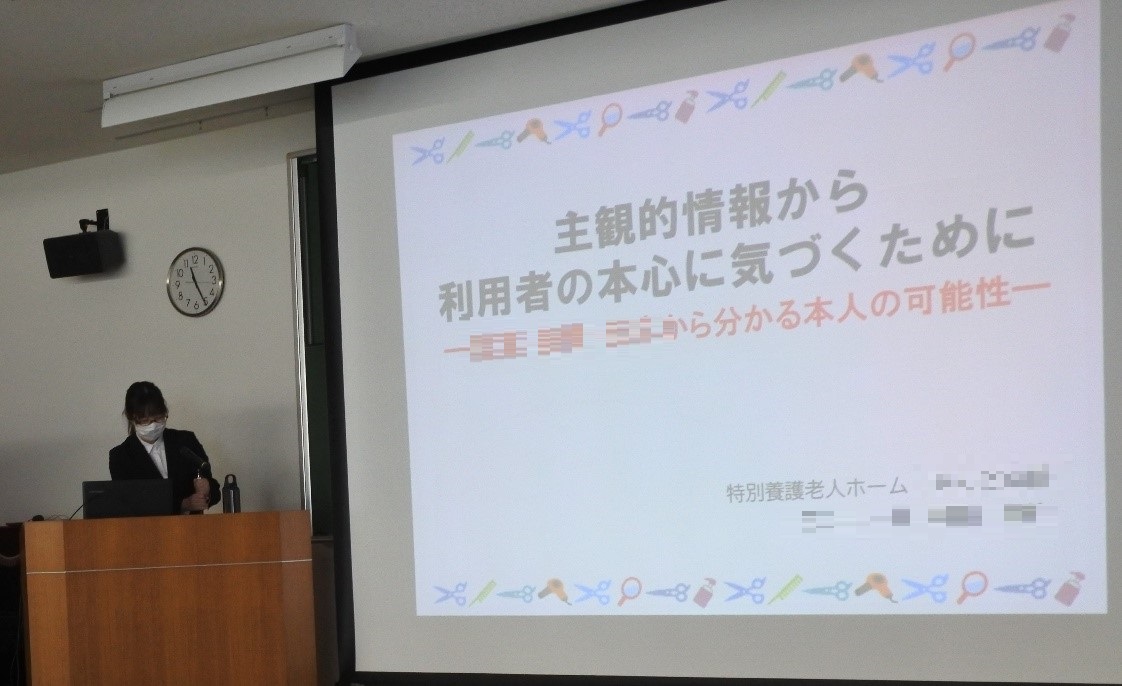

いざ発表!!

発表会では、パワーポイントと発表原稿を作成し臨みます。

発表は12分で、その後、質疑応答です。

質問も想定し、適切に答えられるように準備を重ねました。

何度も練習したので、落ち着いて発表できました。

各自の発表後には、ご指導いただきました実習指導者から改めて実習の振り返りをいただき、貴重なご意見や今後への課題を再度、認識いたしました。

質問される指導者と答える学生

スクリーンはオンラインで参加いただきました実習指導者の方々

指導担当教員からのアドバイスも真剣に聞いています

1年生からも質問が多くあり、活発な発表会となりました。

真剣に話を聞き、メモを取る1年生

今日を迎えることができましたのも、新型コロナウイルス感染症の中にもかかわらず、学生を育てようと実習をお受けいただきました施設の職員の方々のご厚意と熱意によるものと感謝いたしております。

このような貴重な体験の場をいただき、誠にありがとうございました。

教員、学生一同心より御礼申し上げます。

21.12.09

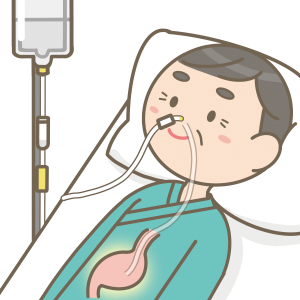

医療的ケアⅡ ~経管栄養~

介護2021年度 第23号

介護福祉士も医療的ケアの "経管栄養″ と "喀痰吸引″ を行います。

今日は医療的ケアのうちの〝経管栄養″について学びました。

経管栄養とは、口から食事をとることができない、あるいは摂取が不十分な人の胃や小腸にチューブを挿入し栄養や水分を取り込む方法です。

まずは消化器系のしくみと働きから学び、経管栄養の方法から感染対策、リスク管理まで、さらには利用者や家族の気持ちについて学習しています。

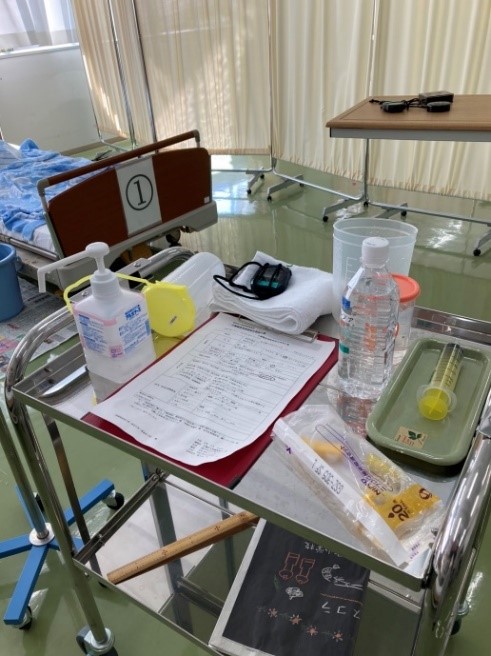

まずはマネキン人形で演習の準備をします。

経管栄養の演習準備をしています

次は経管栄養の栄養剤の準備です。

栄養剤の注入速度:滴下(てきか)速度は安全のためにも重要です。

注入速度が速すぎると下痢を起こしたりします。

実際にマネキン人形の鼻から栄養剤を入れるので、管でバケツに排出します。

【 学生の声 】

◇ 経管栄養の演習を終えて

- ・方法が分かるとやる喜びがある。

- ・難しいけどやりがいがある。

- ・清潔・不潔の区別が難しい。

- ・医療職の大切さがわかった。

◇ 演習を経験する中で

- 友達同士で一人一人できないところを教え合い、助け合いながら、みんなでレベルアップしている!!

21.11.24

生活支援技術Ⅱ「洗髪」

介護2021年度 第22号

1年生の洗髪演習では、浴室での入浴が困難な方に寝たままで頭を洗う方法を学びました。

在宅介護でもできるようバスタオルと大きな袋でケリーパッド(頭の下に敷き布団を汚さないようにする)を作るところから実践しました。

まずは、被介護者に洗髪をする旨を伝え、気分や体調を確認してから行っていきます。

かけ湯をしてから洗い始めますが、他人の頭を洗った経験がないためどのくらいお湯をかけていいのか、すべてがドキドキの連続です。

頭皮を傷つけないように指の腹で丁寧に洗います。

頭を洗ったお湯はバケツに入るようにして汚れないように工夫しています。

ペットボトルでお湯をかけるのが湯量もちょうどよくてやりやすいです。

【 頭皮を洗うモデルになった学生の感想 】

きれいになるのかドキドキしましたが、思ったよりもすっきりし、

頭皮のマッサージ加減もソフトで気持ち良かったです。

21.11.08

介護の日フェスティバルに参加!!

介護2021年度 第21号

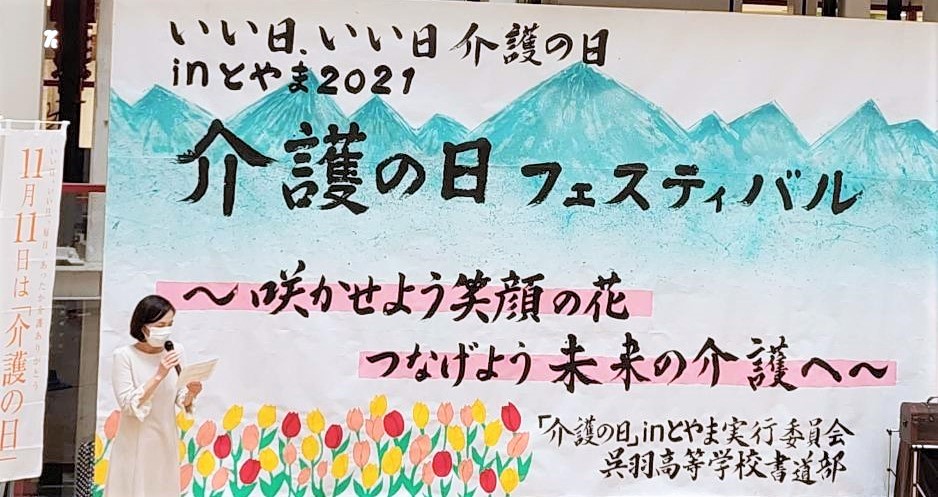

11月11日の「介護の日」を前に、富山市の商業施設ファボーレでキャンペーン活動が3日(水)に行われました。

いい日、いい日介護の日 in とやま2021

介護の日フェスティバル

~ 咲かせよう笑顔の花、つなげよう未来の介護へ ~

このサブタイトルは当学科の2年生が考案したもので、介護の日実行委員会会長より表彰状をいただきました。

残念なことに新型コロナウイルス感染対策として当日会場での表彰はかないませんでしたが、事前に学校で表彰式を行い、会場であるファボーレ『太陽の広場』の大スクリーンでその時の様子が映し出されました。

会場には学校案内のブースが設けられ、奥野学科長が 学校の紹介を行ったり、学生が作成した”もこもこアート“を希望者に配布しました。

富山医療福祉専門学校のブース

また、ステージ発表では学生による手話ソング〝輪になって踊ろう″ を披露しました。

こちらも感染対策のため学校からオンラインによる生中継で行いました。

初めて手話をする学生も多く覚えるのに時間がかかりましたが、この日に向け全員で何度も練習しました。

LIVE中継は大盛況に終わり、学生たちはホッとした様子でした。

21.10.25

生活支援技術Ⅱの実技試験に向けて

介護2021年度 第20号

1年次の通年科目「生活支援技術Ⅱ」では、前期に“移動の介助”、“身じたくの介助”、“食事の介護”について学習します。

4月からの5か月間にわたる学習の集大成として、今月中に技術試験を実施します。

まずは合格基準の60点を取ることを目標に、さらには1点でも高い点が取れるように、ひたすら練習しています。

制限時間も決まっているので、いかに手際よくするかがポイントです。

今回は技術試験に向けての練習風景を紹介します。

まずは挨拶から。

視線を合わせるためにしゃがんで挨拶をします。

ベッドが低すぎるとご本人が立ち上がりにくいので適切な高さにします。

介護者の基本姿勢は‶自立支援 ″で、ご本人にできるだけやってもらいながら、それでいて負担になりすぎないように気配りします。

◇ 起き上がりの介助

対象者、介助者ともに負担が少なくすむように‶てこの原理″を利用します。

手の当て方も痛みにならないように注意します。

◇ 着替えの介助

介助者の性別が異なる場合にはタオルで隠す配慮をします。

◇ 歩行の介助

杖をついて歩いてきた後、安全に座れるように支援します。

練習をしながら、足りないところは友達同士アドバイスをします。

◇ 車椅子の安全チェック

ブレーキのチェック中

21.10.15

レクリエーション活動

介護2021年度 第19号

介護福祉士の業務には対象者とのレクリエーション活動があります。

コミュニケーションを深めたり、楽しみながら脳や身体機能を活性化させる効果が期待できることから、レクリエーションは、対象者の心と身体を元気にする大切な活動として福祉現場や地域の活動に取り入れられています。

当学科では2年次の前期15回に分けて ”レクリエーション技術“ を学び、後期の実習で実際にレクリエーションを実施しています。

今日は ”レクリエーション技術“ を発表する日でした。

この日に向け、グループに分かれ計画を立て準備を進めてきました。

レクリエーションを成功させるため、念入りに準備をしている様子です。

興味を持ちやすいように彩りも考えています。

全身を使った体操です。みんなで行い ‶一体感″ を高めます。

座ったままできる‶ボール送り″です。新聞紙を利用してボールを作りました。

大きいボールを使った ‶ボウリング″ です。

体を大きく動かすので、倒れないようバランスが必要です。

友達が考えたレクリエーションに参加して、笑ったりゲームに苦戦したり楽しく過ごせました。

秋の実習では、このレクリエーションを対象者の方々と一緒に楽しめることにワクワクしています!

21.09.29

医療的ケアⅡ ~聴診法を学ぶ~

介護2021年度 第18号

医療的ケアとは、2011年から介護福祉士養成課程のカリキュラム等で用いられている用語です。

具体的には ‘喀痰吸引(かくたんきゅういん)’ や ‘経管栄養’ を指します。

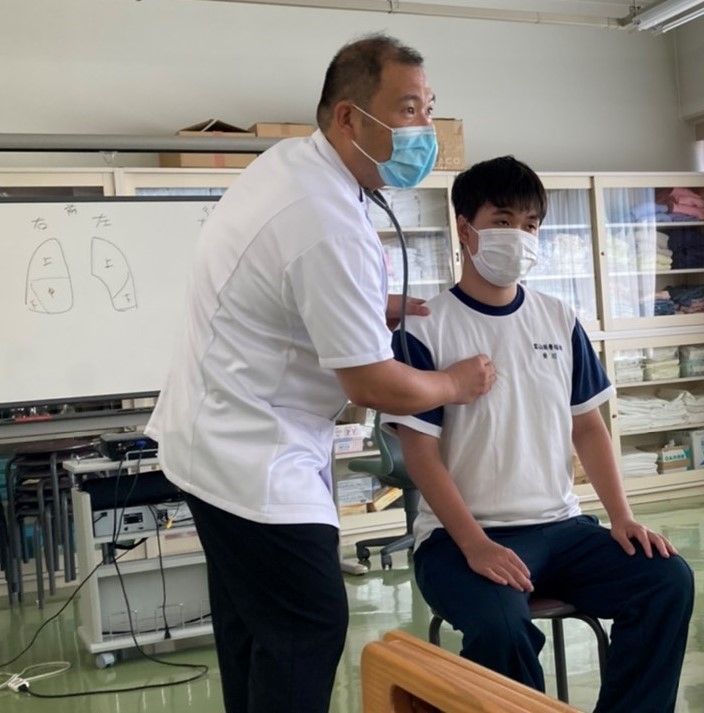

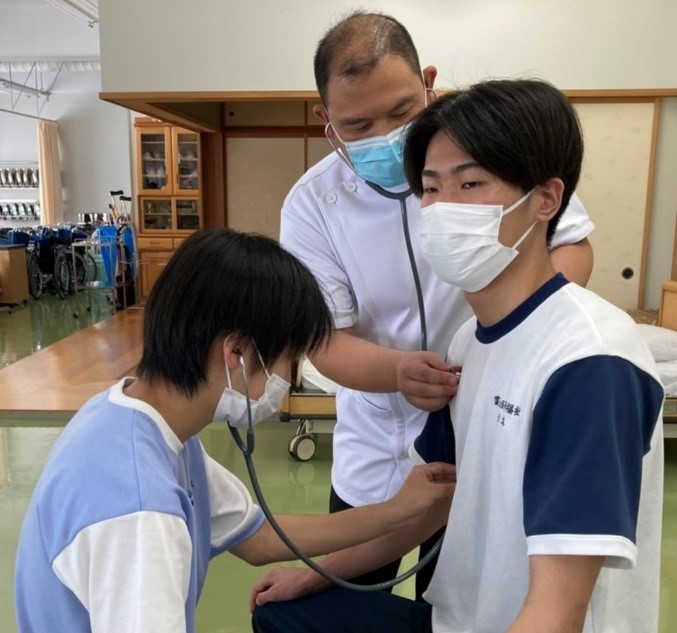

今日は喀痰吸引(かくたんきゅういん)に必要な “聴診法” を学びました。

聴診法は ‘肺の状態’ や ‘痰がどこにあるか’ を観察するために行います。

他には、便通に異常があるときに ‘腸の動く音’ を聞いたりもします。

まずは左右の肺の構造を学び、聴診器の使い方を学習し呼吸音を確認しました。

まずは自分で試してみました。

友達の呼吸音も聞いてみました。

どこに当てるかでちょっと戸惑いましたが、うまくいきました!

21.09.14

生活支援技術Ⅱ ~ベッド上での食事の介助~

介護2021年度 第17号

右半身が麻痺して動かず、座っていられない方への食事介助の練習をしています。

① ベッドで体を少し起こして食事がしやすい姿勢を作ります。

ベッドを起こすと体が滑るため、それを防ぐために膝の下にクッションを入れます。

右側の麻痺のために右で噛みにくいので、左側で食べやすいように体を左に傾けます。

② 食事前におしぼりで手を拭く。

自立支援を目指していますので、まずは自分で拭いてもらいます。

③ 口を湿らして飲み込みやすいように、まず水から飲みます。

◇先輩と一緒に練習!!

先輩に練習の相手を自らお願いしました。先輩の説明は分かりやすく、細かなポイントや間違えやすいところまで教えてもらえるので助かります。