25.01.21

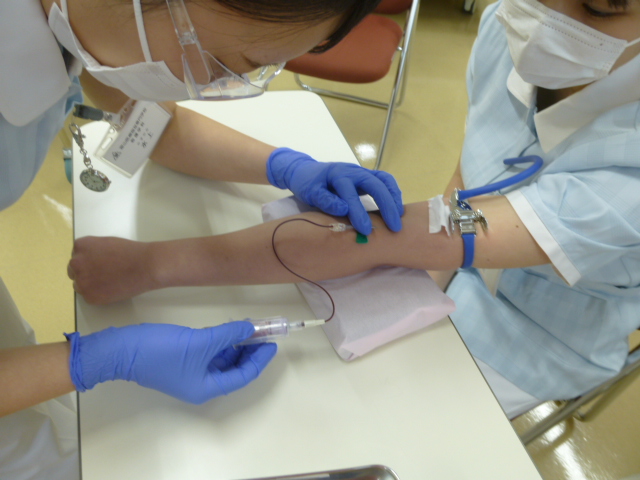

1年生 基礎看護学方法論Ⅴ 採血演習

1月15日、1年生は基礎看護学方法論Ⅴの授業で採血の演習を行いました。

最初に教員によるデモンストレーションで採血の手順を見学した後、患者役と看護師役に分かれて演習しました。

実際に採血を行う前にポイントを確認しながら、駆血の練習とシャープペンシルを使った穿刺のイメージトレーニングを念入りに行いました。

いよいよ学生同士による採血です。

針を扱うので事故がないよう安全に、教員が傍らで見守りながら慎重に実施しました。

【学生がつかんだコツ】

- 見つけた血管の少し手前から穿刺すること、血管の中心をめがけて穿刺することで血管が逃げない。

- アルコールで拭いた後は確認することができないので、出来るだけ目印を見つけておく。

- 針・アルコール綿・針捨て容器などの物品は、利き手側に置くことでスムーズに行うことができる。

- 針を抜く時は、アルコール綿を抑えるのではなく、抜いた直後に抑えると痛くない。

【学生の学び・感想】

- 学生同士で行うことで、患者の気持ち、看護師の気持ちがそれぞれ分かってよかった。

- 本当に血を採り合うことに不安を感じていたが、先生のデモンストレーションを見たり、シミュレーションを何回も行ったことで不安感がなくなり、落ち着いて採血を行うことができた。

- 看護師になりたいという気持ちがより強くなった。緊張したが2回目で血を採取できた時はなぜか(本当にできたのか)疑ってしまったが、採取できたことを改めて確認し達成感が湧いた。実際に看護の現場に出た際には、失敗のないよう努めたいと思った。

- 血管に入らず失敗した時は悔しかったけれど、血管が逃げる感覚が分かり新しい学びになった。

- 刺す場所がほんの少し内側(小指側)になるだけで針が体に入るときの痛みが強かった。自分が患者さんに刺す立場になった時は、できる限りスムーズにできるように頑張りたい。

24.12.10

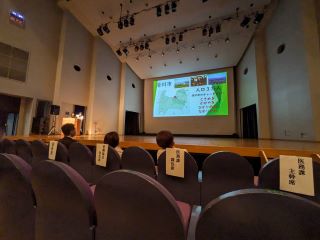

ケーススタディ発表会

11月27日(水)、「2024年度 ケーススタディ発表会」を開催しました。

これは、3年生が臨地実習で経験した複数の事例から1事例を選定し、自身の看護実践を先達の文献を基に考察した内容を論文にまとめて発表するもので、毎年この時期に行っています。

今年の3年生も、特に印象深かった事例を1つ選んで自身の看護実践を振り返りました。実習や国家試験勉強と多重課題を抱えながらも、担当教員から指導を受け初めての論文作成に取り組みました。

緊張しながら発表する様子

8分間の持ち時間で一番伝えたい内容をそれぞれ原稿にまとめ、当日は緊張した面持ちで壇上に上がり発表しました。同じグループのメンバーから当時の取り組み状況を聞かれたり、2年生や教員からの質問に懸命に答える姿がありました。

聴講した1・2年生にとっては、これからの実習をイメージできる良い機会となりました。ぜひ今後に活かしてほしいです。

発表後は追加修正を加え、自身の看護観と合わせて、

冊子「わたしの看護」として製本します。

24.11.22

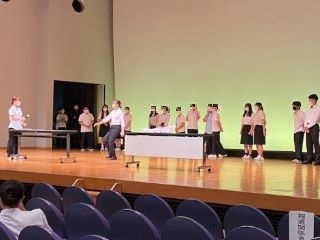

第18回立志式

看護学科では、11月15日に立志式が行われました。

立志式は、基礎実習を終えた2年生が本格的な領域別実習が始まる前に、看護師を目指す意識を高め、その責任の重さを自覚するための式典です。

まず最初に戴帽の儀を行い、学科長から学生1人1人に女子学生にはナースキャップ、男子学生にはハンカチ―フが授けられました。

続くキャンドルサービスでは、ナイチンゲール像の手にある親火から戴帽生がそれぞれの手に持つキャンドルに点火し、「ナイチンゲール誓詞」と戴帽生全員で考えた「誓いの言葉」を斉唱しました。

学校長式辞の後、ご来賓の皆様を代表して公益社団法人 富山県看護協会 会長 岡本里美様からご祝辞をいただきました。続くご来賓紹介でも皆さまからお祝いの言葉をいただきました。

在校生代表として看護学科3年の川口実優さんから「お祝いのことば」がありました。

祝電披露の後、1年生から戴帽生に花束贈呈がありました。

立志式を終えた戴帽生の皆さん、戴帽おめでとうございます。

来年の1月からは本格的な実習が始まります。

たくさん学び、そして楽しみ、有意義な学びのある実習とするように心新たに取り組みましょう。

24.10.23

第27回 ほたるいかマラソン協力

10月13日(日)、第27回 ほたるいかマラソンが開催され、主催である公益財団法人 滑川市スポーツ協会からの依頼で、当学科の看護教員4名がAED隊として参加協力しました。

当校に隣接する滑川市スポーツ・健康の森公園陸上競技場がスタート・ゴール地点ということで、学校周辺は数日前からほたるいかマラソンモードでした。大会には県内外から2732人のエントリーがあったそうで、大会当日は、当校駐車場も臨時駐車場となりました。

9時にハーフマラソンがスタートし、滑川工業団地にある最初のAED設置スポット(約3km地点)では、数名の体調不良者に対応しました。

第1給水所(約5km手前)は、最初の給水所なので、ほとんどの方がドリンクを手に取っていかれました。着ぐるみ着用のランナーが汗だくで、うちわで仰いで励ましました。

ほたるいかミュージアム前の第2・第4給水所でも、ランナーの様子とトイレ利用者の様子を気にかけながら給水業務をサポートしました。ランナーに触れると公式記録にならないので、触れないように注意しました。

スタートから15km地点にある第3給水所では、水をかぶり身体をひやすランナーも多く、沿道からはたくさん「がんばれー」と声がかかり、一緒に拍手をして応援しました。

各AED設置スポットの他にも、消防士さんがAEDを携行してコースをラウンドしておられました。

幸い今大会ではAEDを使用することはなく、無事に終了しました。

24.10.23

2年生演習 一次救命処置

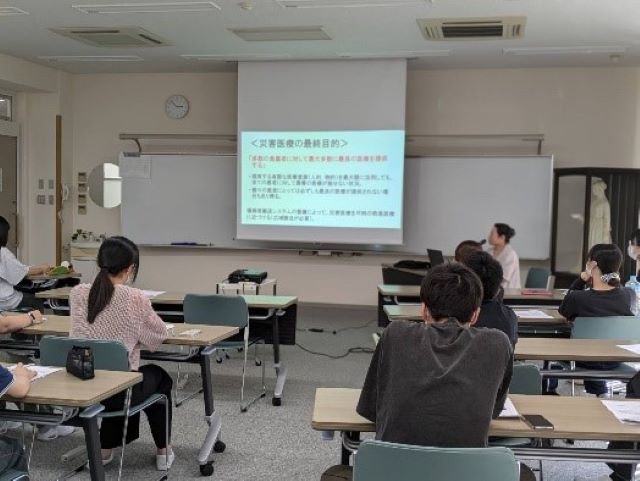

2年生「基礎看護学方法論Ⅵ」の授業では、救急看護に必要な技術について学習します。

この日は、富山県済生会富山病院 副師長 平野奈央子先生を講師としてお招きし、一次救命処置の演習を行いました。平野先生は日本DMATのメンバーで、救急看護認定看護師としてご活躍されています。平野先生のご指導のもと、一次救命処置の3つの技術を学びました。

一次救命処置の3つの技術

1. 正しい胸骨圧迫の方法

2. AEDの取り扱い方法

3. 人工呼吸(BVM換気)

【一次救命処置の演習の様子】

傷病者の反応を確認し、脈拍や呼吸がない!

↓

周囲の協力を得て、直ちに胸骨圧迫を開始

↓

AEDが届くと、すぐ心電図を装着・解析し、除細動を実施

↓

再び胸骨圧迫・バッグバルブマスク換気(BVM換気)を実施

早急に救命処置を施すと救命率は高くなります。反応の確認、正しい胸骨圧迫、AEDの使用方法を学び、いざという時に行動がとれるように、繰り返し演習を行いました。

学生の感想

- 一人ではなく協力者を要請しチームで対応することが必要だと思った。

- 効果のある胸骨圧迫にはコツがあり、正しい位置に手を当て体重をかけることが難しかった。

- 万が一その場面に遭遇したら、今日の演習での学びを活かしたい。

24.10.18

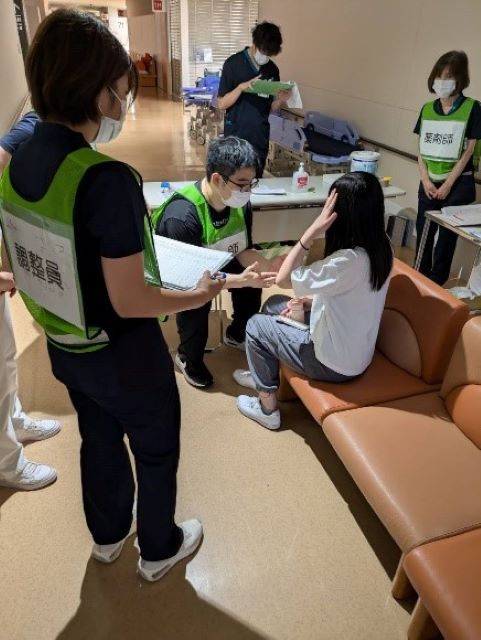

黒部市民病院 災害実働訓練ボランティア参加

9月21日(土)、黒部市民病院で災害実働訓練が行われ、当学科1~2年生の希望者20名が傷病者役のボランティアとして参加しました。

災害訓練参加に際し、黒部市民病院のDMAT (*1) 隊員で看護師の伊井様が来校され、災害実働訓練の概要について説明がありました。また、災害医療の実際について、DMATが東日本大震災や能登半島地震で実際に活動した時の写真を交えながら教えていただきました。

(*1) DMAT(ディーマット)… 災害派遣医療チーム(Disaster Medical Assistance Team) の頭文字をとった略称

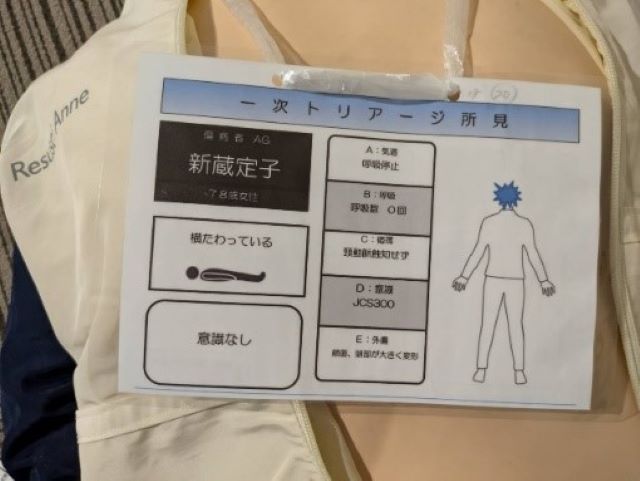

当日、黒部市民病院に到着すると、一人ひとりに傷病者の設定が割り当てられ、職員の方から担当する傷病者について説明を受けました。重症から軽症まで様々な設定があり、訓練中はその傷病者になりきります。

訓練が始まると、所定の位置につき、救急隊からトリアージ (*2) を受けます。

トリアージタッグ (*3) を右手首に取り付けられ、医療救護を待ちます。

(*2) トリアージ… 災害など多数の傷病者が発生した時に緊急度や重症度に応じて治療や搬送の優先順位を決めること

(*3) トリアージタッグ… トリアージの結果を示す識別票のこと

受傷の状況に応じて、徒歩、車椅子、ストレッチャーで、トリアージタッグの色のエリアに搬送されていきます。

各エリアに搬送された学生たちは、医師の診察後、処置を受けていました。

トリアージタッグ緑色の学生は、軽症で症状観察と内服薬だけもらって訓練が終了となりました。

優先順位が最も高い赤色エリアと2番目に高い黄色エリアでは、点滴投与の処置を受けたり、レントゲンなど検査に行くために再度搬送されたりしていました。中には緊急手術で手術室へ搬送されたり、黒色(心肺停止や救命の見込みがない状態)へトリアージ変更となった学生もいました。

このような大規模な災害実働訓練に参加させていただき、学生たちは災害医療について体験し学ぶことができました。学生たちには、今回の訓練で見ることができた緊急時でも他者を思い救護できる看護師になってもらいたいと思います。

24.10.03

火災避難訓練

24.10.03

富山県看護学生交流会

9月13日にアイザック小杉文化ホール ラポールにて、富山県看護教育機関連絡協議会主催の学生交流会が開催され、本校の1年生も参加しました。

学生交流会には県内7校の看護学校の1年生、約260名が参加しました。6月より各校の学生代表者が打ち合わせを重ね、内容の計画・準備をしました。

まず、各校の学校紹介があり、他校の校舎の様子や学校生活の雰囲気を知ることができました。当学科の1年生も夏季休業期間を使って写真を撮ったりスピーチの内容を考え、プレゼンテーションの準備をしました。本番はとても緊張しましたが、本校の魅力が十分に伝わる内容になったと思います。

その後、ゲーム大会を通して他校の学生と交流を図りました。高校の同級生など懐かしい再会もあったようで、当日は笑顔あふれる会となりました。

24.10.01

授業紹介「保健体育 ウォーキング」

看護学科では、1年次の前期履修科目に保健体育があります。全15回の講義のうち最初の2回は座学で「健康と身体活動」を学び、3回目からバスケットボールやバドミントンなどのスポーツを実践し、スポーツへの親しみを育むとともに心技体の能力向上を目指します。

今回はその中のウォーキングの授業を紹介します。

授業内容に【ウォーキング】とあると、学生は「歩くだけ?」と他のスポーツとは違った反応をします。健康な学生にとって歩くことは当たり前のことで、普段、何も意識せずにしている動作かもしれません。しかし、学生に「正しい姿勢、正しい歩き方ってわかる?」と聞くと、首をかしげます。

正しい姿勢・正しい歩き方を知ることは、看護師としてとても重要なことです。受け持ち患者さんが転倒予防のための歩行練習を行う際、付き添うことがあるからです。正しい知識があれば、患者さんの歩行を観察し、姿勢を直した方がいいのか、筋力が足りないのかなどの評価をし、適切な歩行指導ができます。

健康ウォーキング指導士である田中寿美子先生に講師としてお越しいただき、第1回目の授業では「正しく立つ、正しく歩く、健康ウォーキング」を学びました。

「重心はどこ?」「手の振り方はどのように?」「目線はどこ?」と、一つずつ動作の指導を受けながら自分の立ち方、歩き方を見直していました。

【何気なく歩く】を【正しく歩く・健康のためのウォーキング】に変えることは難しそうでしたが、先生の指導を受けた後は確実に学生たちの歩き方に変化が見られました。また、歩くことへの興味関心にも変化があったように感じました。

第2回目の講義では、滑川市内をウォーキングしました。

あいにくの雨で、時には傘を差したり雨宿りをしながらのウォーキングとなったため、せっかく学習した腕の振り方や歩き方を実践できない場面もありましたが、普段車で通っているときは気付かなかった店を発見したり、風景に親しむことができたようです。5.5km歩いたので最後は少し疲労も見られましたが、みんな笑顔でウォーキングを楽しんでいました。

いつまでも歩ける転倒しない身体づくりは健康寿命の延伸にもつながります。学生自身の健康のためにも、患者さんに歩行指導ができる看護師になるためにも、今回の授業で学んだウォーキングをこれからも実践してもらいたいと思います。

24.09.30

10月からの図書室利用について

10月1日(火)より図書室の利用時間が変更となりますのでお知らせします。

| 開室時間 | 8:30 ~ 17:20 |