26.01.15

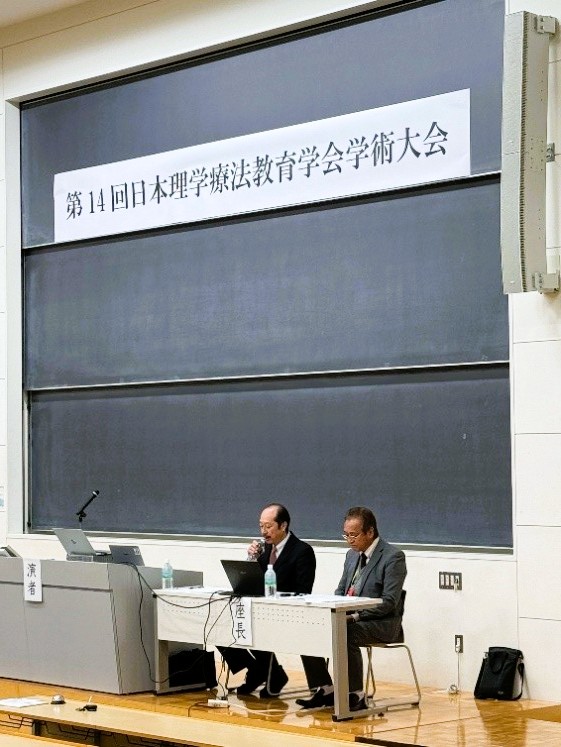

第14回 日本理学療法教育学会学術大会参加

1月10日(土)・11日(日)、「第14回 日本理学療法教育学会学術大会」が帝京平成大学池袋キャンパスで開催されました。

今回は、これからの理学療法の未来を担う学生による企画もあり、改めて“教育とは何か”を考える貴重な機会となりました。さらに、AIの時代ということもあり、発表やシンポジウムでは、AIを臨床や教育にどのように取り入れていくのかという課題が取り上げられていました。

当校からは理学療法学科の教員が参加し、副学校長・理学療法学科長の酒井吉仁が一般演題プログラム「学校教育」の座長を務めました。臨床実習や国家試験対策における学生のモチベーション支援や声かけのタイミングなど、指導のあり方についても熱い討論が交わされ、大変有意義な時間となりました。より良い教育を提供できるよう、今後も教員一同研鑽を積んでまいります。

<お知らせ>

今年度最後のオープンキャンパスを、3月26日(木)に各学科で開催いたします!

新2・3年生の皆さん、ぜひご参加ください。

保護者の皆さまのご参加もお待ちしております。

各学科のオープンキャンパス申込はコチラから ➡ http://www.tif.ac.jp/about/open-campu

◆各種SNSでは授業風景や最新情報を配信しています。

二次元コードからフォローして情報をチェックしてください。

26.01.13

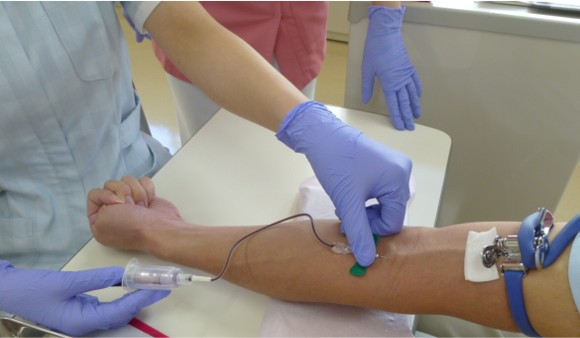

1年生 基礎看護学方法論Ⅴ 採血演習

1月7日(水)、1年生が採血の演習を行いました。

当校では教員(看護師)立会いのもと、学生同士で実際に採血を行っています。

実施に際しては、学生に事前説明を行い、同意を得ています。

新年最初の実技が採血ということもあり、学生たちの表情には緊張が見られました。

まずは、教員によるデモンストレーションからスタート。

一連の流れを丁寧に確認しながら、学生たちは恐る恐る見学していました。

次に、ペンを注射器に見立てて、一連の動作をシミュレーションしました。

実際の手技に入る前に、動きの確認をしっかり行います。

十分に練習を重ねた後、いよいよ同級生の腕を借りて採血の実施です。

採血される側の学生は、不安や恐怖から最初は目を背けがちでしたが、次第に余裕(?)のある表情も見られるようになりました。

【学生の感想】

- 血管に刺さったときは、少し張りが軽くなった気がして逆血を確認できた。

- 先生が一人一人の生徒をよくみて気遣ってくれたため安心して実施することができた。

- 私が針を刺す前に「不安だー。」と言ったら、「そんなこと言われたら余計不安になるよー。」と言われ、不安な気持ちを口にすると相手に恐怖心を与えてしまうということを学びました。

- 今まで採血をしてくれた看護師さんは、緊張を全く顔には出さず、頑張ろうねと言ってくれたり、大丈夫だからリラックスしてねと言ってくれたりして本当にすごいと思いました。

- 色んな人が腕を貸してくれて、練習させてくれて、本当に嬉しかったし成功しないといけないというプレッシャーもあり、成功した時は嬉しくて涙が出てしまいました。このことはたぶん看護師になってからも忘れないと思います。

- クラスのみんなが採血に挑戦し、なかなかできなかった人ができるようになったり、失敗して涙を流したり、成功して泣いたりする姿を見て、みんな本当に純粋で一生懸命な人たちだと感じました。クラスが一丸となって取り組むことができ、一生思い出に残ると思います。

演習を通して、学生同士が自然に相手を思いやり、協力し合う姿が見られ、クラスとしての一体感を強く感じました。

26.01.06

卒業生より 大学院進学について

こんにちは。

富山大学大学院 総合医薬学研究科1年の前田陽香と申します。

私は2021年に26期生として富山医療福祉専門学校の理学療法学科に入学し、2025年の3月に卒業しました。理学療法士の養成校では、ほとんどの学生が医療・福祉施設などに就職しますが、私は「大学院」への進学を選びました。専門学校での4年間を通して、同じクラスの仲間と共に専門的な知識や経験を深める一方で、患者様の生活背景や精神的な側面を理解することでさらに広い視野を持って患者様と携われるのではないかと考えるようになりました。 その時に、理学療法学科の中村先生から富山大学大学院への進学の道を紹介していただき、それが受験してみようと思うきっかけとなりました。 中村先生からは、疫学・健康政策学講座という公務員研究を取り扱っている講座をご紹介いただきました。理学療法士は患者様に対して「運動」を提案・提供することが役割です。私はこの理学療法士の特色を活かし、「運動」というキーワードを取り入れ、勤労者のストレス耐性との関連性について今後研究を行っていく予定です。

富山医療福祉専門学校から大学院へ進学された先輩方は何人かおられましたが、総合医薬学研究科への進学は私が初めてであったことから最初は少し心配な気持ちもありました。しかし、大学院で行っていく研究活動について決めていく段階では、担任の田中先生をはじめ先生方に手厚いサポートをいただいたり、中村先生には大学院に行き研究会を見学させていただく機会を設定していただいたりしたことで、受験に向けて大学院へのイメージをしっかり持って挑むことができました。私はこのような機会を与えていただいた富山医療福祉専門学校に進学して本当に良かったと思っています。

大学院はどんな場所?

私は「総合医薬学研究科 先端医科学プログラム 疫学・健康政策学講座」に所属しています。みなさん、大学院といわれると、堅く難しそうなイメージや、研究ばかりしていそうなイメージがありませんか。現在1年生の私の大学院生活では、研究についての基礎知識を学ぶことと同時に、医療に関する幅広い分野が取り扱われた講義の中から、自分の興味のあるものを選択し、受講しています。具体的には、 英語本文作成、社会医学、研究倫理、データサイエンス、病態検査医学などに取り組んでいます。一緒に学習している周りの学生は医師や看護師、薬剤師、臨床検査技師と多職種であり、外国人の学生もたくさんいます。学生同士での交流も多いため、講義を楽しみながら受講できています!

半年で感じたこと

いろんな職種の学生と交流できることに、とても楽しさを感じています!入学時は新しい学校生活に慣れておらず、周りに知り合いもいない状態で不安な気持ちがありました。しかし、今は同じ講義を専攻している学生や、同じゼミの学生たちとの交流の機会が増えるにつれて、次第に学校生活が充実したものとなっていきました。それぞれの専門分野を尊重しながら学び合う環境はとても新鮮で、自分の専門性をより深められるきっかけともなっています。

メッセージ

最後まで読んでいただきありがとうございました。「大学院への進学」を考えている方や、興味のある方に少しでも参考になれば嬉しいです。

私は現在、非常勤で理学療法士として病院で働きながら学生生活を送っています。 臨床での経験も積みながら大学院で自分の興味のあることを学ぶことができるという環境はとても貴重であり、サポートしてくださっている方々には感謝の気持ちでいっぱいです。

皆さんも、「自分が本当にやりたいこと」についてたくさん悩み、考えながら進路を決めていってほしいです。応援しています。

富山大学大学院 総合医薬学研究科 先端医科学プログラム 1年 前田陽香

25.12.24

速報! 全員、就職内定をいただきました!

2026年3月に卒業予定の理学療法学科4年生は全員、県内外の病院・施設から内定をいただきました!

(2026.12.18時点)

就職試験に向けて、学校に届いた求人票の確認に始まり、書類作成や面接練習、筆記試験対策などに取り組んできました。

実習中もオンラインでの支援が行われ、それぞれが自分の進路について真剣に向き合い、希望する就職先を掴み取ったのだと思います。

今後は、2月にある国家資格試験の合格に向けて、全員で取り組んで行ってほしいと思います!

教職員一同、皆さんを心から応援しています。

当校の就職活動の支援については、ホームページの就職・進学サポートをご覧ください。

就職・進学サポート ☞ http://www.tif.ac.jp/recruit/support

◆各種SNSでは各学科の授業風景や最新情報を配信しています。

二次元コードからフォローして情報をチェックしてください。

25.12.24

実習セミナーを行いました

理学療法学科3年生は、県内外の病院での実習を終え、学校へ戻ってきました。

実習明けの学内では、学びと経験を確認し振り返るため実習セミナーを行いました。勉強になったこと、大変だったこと、実習先で教えていただいたこと等をクラス内で発表し合いました。

それぞれの病院で対象となる病期や障害が異なるため、各病院における取り組みや、理学療法士としての患者様への関わり方について、学生同士で学びを共有する場面もありました。学生にとっては初めての長期実習であり、これまで学内での授業や演習で学んできた専門的な知識・技術が、臨床の場で実際どのように行われているのかを見学し、実施させていただく機会となりました。

今回の経験を活かし、更に来年度は4年生として各実習先で経験を積みながら、理学療法士としての働き方や就職先について考えていってほしいと思います。

実習先の理学療法士の方々をはじめ、多職種の皆様、そして関わらせていただいた患者様、利用者様、貴重な学びの機会をいただきありがとうございました。

セミナーの様子をご覧ください。

◆各種SNSでは各学科の授業風景や最新情報を配信しています。

二次元コードからフォローして情報をチェックしてください。

25.12.19

2026年度入学試験について

2026年度の入学をご検討中の皆さまに、選抜試験に関する最新情報をお知らせします。

今後、実施予定の入学試験は、以下の通りになります。

| 試験日 | 出願期間 |

| 2026年1月15日(木) | 2025年12月15日(月) ~ 2026年1月7日(水) |

| 2026年2月7日(土) | 2026年1月13日(火) ~ 1月29日(木) |

| 2026年3月12日(木) | 2026年2月16日(月) ~ 3月4日(水) |

※ 詳細については 学生募集要項 をご確認ください。

理学療法学科

【重要】理学療法学科の学生募集に関するお知らせ

2026年度の理学療法学科【総合型選抜試験】は、多数のご応募をいただき、募集人員の充足が見込まれるため、2026年1月15日(木)の試験をもって終了いたします。

スポーツウエルネス学科

本校では2026年度より新学科「スポーツウエルネス学科」を開設予定です。第1期生を募集しております。スポーツウエルネス学科については、詳細ページをご覧ください。

看 護 学 科

看護学科では、新卒の方だけでなく、社会人の方の入学も大歓迎です。これまでの経験を活かしながら新たに看護の道を目指す方に向けた情報を 社会人入学案内ページ に掲載していますので、ぜひご覧ください。

※ 給費生選抜は、他校との併願や既に本校を受験され、合格された方の受験も可能です。

※ 過去の入学試験問題をご希望の方は、入試事務局までお問合せください。

【問い合わせ先】

富山医療福祉専門学校 入試事務局

TEL (076)476-0001 平日/8:30-17:00 土日祝日/休

25.12.08

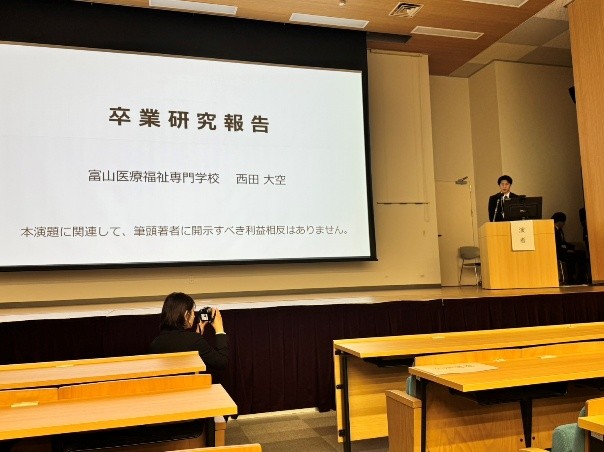

第29回富山県理学療法学術大会に参加しました

11/30(土)、富山大学杉谷キャンパス医薬イノベーションセンターにて第29回 富山県理学療法学術大会が開催され、当校から教員および学生が参加しました。

学生セッションでは、「卒業研究報告」と題して4年生の西田 大空さんが取り組みについて発表し、学生奨励賞を受賞しました。

本大会の大会長は福田 紗恵子さん(当校理学療法学科 卒業生)が務められました。また、多くの卒業生が演題発表を行ったり、各セッションの座長や大会スタッフを務めるなど、臨床や研究の場での卒業生の活躍がみられました。

毎年、学生も多数参加させていただき、良い経験になったと思います。今回の経験が、専門職としての生涯学習の第一歩となることを願っています。

25.12.03

年末年始休業のお知らせ・校舎利用について

■年末年始休業のお知らせ

本校では、12月27日(土)から1月4日(日)まで休業いたします。

上記期間中は校舎内へ立ち入ることはできません。

また、事務業務も休みとなりますのでご注意ください。

■冬季休業期間中の校舎利用について

下記の通り、校舎の利用時間が変更になりますのでご注意ください。

1.校舎利用時間の変更

|

12月24日(水)~12月26日(金) |

8:30 - 17:00 | 看護学科 |

■冬季期間中の図書室利用について

下記期間中は図書室の利用時間が変更になります。

また、年末年始休業期間中は図書室の利用ができませんのでご注意ください。

1.図書室利用時間の変更

|

12月24日(水)~12月26日(金) |

9:00 - 16:50 |

2.特別休室日

| 12月27日(土)~1月4日(日) | 年末年始休業 |

25.12.03

2025年 ケーススタディ発表会

11月27日(木)午後、看護学科全学年が一堂に会し、恒例のケーススタディ発表会を開催しました。

この発表会は、3年次履修科目「看護研究」の一環として行われるもので、3年生がこれまでの実習で受け持った事例の中から1事例を選び、看護実践を振り返りながら考察を深める場です。1・2年生は先輩の発表を聴講し、今後の学びにつなげました。

発表では、看護実践を具体的に示し、患者の行動変容を通して実践の意味を考察しました。発表時間は一人8分と制限があるため、6枚にまとめた論文から必要な部分を抜粋して発表原稿を作成しました。午前中には会場準備を行い、入退場の練習やステージ上でのリハーサルを重ね、午後の本番に臨みました。

発表後には、同じグループで実習を行った仲間から意見や質問が寄せられるなど活発なやり取りが行われ、学生にとって有意義な学びの時間となりました。

緊張した面持ちで発表に臨んだ3年生でしたが、終了後にはやり遂げたという達成感に満ちた表情がみられ、頼もしく感じられました。

来年の4月からは看護師として臨地で働き始めます。

今回のケーススタディを通して得た学びを活かし、これからも頑張って欲しいと思います。

25.12.03

2025年度 立志式

11月21日(金) 2年生(18期生)が立志式を迎えました。

今年は1年生も参列し、自分たちが主役となる来年の立志式に思いを馳せました。

厳粛な雰囲気の中、進められた式典では、まずはじめに学科長から、女子はナースキャップ、男子はハンカチーフを授けられました。次に、フローレンス・ナイチンゲールから灯を頂き、立志の言葉を全員で唱和し、「仲間と協力」し合い、「感謝の心」を忘れず「日々成長」し続けることを誓いました。

2年生の感想

- 全員でつくり上げることが出来てよかった。

- 練習が大変だった。

- ろうそくの灯りがとてもきれいだった。

- みんなが1つになれてよかった。

- みんなでやり遂げることが出来た。

楽しかった。 - 立志の言葉をしっかりと言えてよかった。

1年生の感想

- 来年の立志式に向けて、日々頑張りたい。

- 来年あの場所に立つのだと思った。

- ナイチンゲール誓詞を覚えられるか心配。

- 緊張しそう。

- 先生方の白衣姿が素敵だった。

当日は緊張もみられましたが、練習の成果をあげることができました。

来年の1月からは領域別実習が始まります。日々研鑽を積み、看護師への道を1歩1歩、歩みましょう!