24.04.11

看護学科「学校見学・個別相談会・ミニ体験」開催のお知らせ

看護学科では「学校見学・個別相談会・ミニ体験」を開催します!

開催日程やお申込み方法など、詳しくはオープンキャンパスのページをご覧ください。

下記リンクから該当ページをご覧いただけます。

24.04.11

第3回看護学科オープンキャンパス

2024年3月28日、看護学科オープンキャンパスを開催しました。

高校生5名、ご家族2名が参加されました。

最初に、学科長からの学科紹介があり、次に在校生が学校生活の紹介をしました。

【 学校生活紹介についての感想 】

- 生徒目線でわかりやすかった。

- 楽しそうな学校生活が伝わりました。

今回のミニ講義・演習のテーマは「呼吸を整える技術:吸引」でした。

まずはじめに「呼吸器の構造」、「呼吸の仕組み・ガス交換」、「吸引とはどんな処置か」について、本学科の教員が講義を行いました。

普段無意識に繰り返している呼吸ですが、激しい運動をしたり、深呼吸をするときには、自分で呼吸を意識して酸素を多く体内に取り入れます。肺炎などの病気になったときは、酸素が十分に取り入れられないため、場合によっては「吸引」を行います。専用の機器(吸引器)と細長いチューブ(吸引チューブ)を使い、口腔や咽頭などにたまった痰を取り除きます。

次に実習室に移動し、吸引の技術体験をしました。本学科の2年生がお手伝いをしてくれました。

痰は汚染物なので、まず自分の体を守るために、エプロン、手袋、ゴーグルをつけます。次に、人体モデルを使って、吸引チューブが鼻の中を通る様子を確認しました。模擬痰(水にとろみ材を混ぜたもの)を実際に吸引し、痰がチューブを通る感触と音を聞くことができました。

また、シミュレーターを使用し、正常な呼吸の音、肺炎の時の呼吸の音などを聴診器で確認しました。

そして、人体模型を使って肺や気管などの臓器の場所を確認しました。

【 演習の感想 】

- 今まで体験したことなかったのでとてもいい経験でした。

- 実際に演習できて面白かったです。

- 呼吸の音を聞くのが面白かった。

最後に、在校生を交えて座談会を行いました。学校生活のことなど参加者からの質問に詳しく答えていました。

【 座談会の感想 】

- 学校の規則についてたくさん教えてもらいました。

- 優しく相談にのってくださって嬉しかったです。

- 聞きたいことが聞けて良かった。

- みんな優しくてすごく楽しかったです。もっと看護に興味が湧きました。

2024年度も「オープンキャンパス」に加えて、土曜日開催の「学校見学・個別相談会・ミニ体験」も計画していますので、興味のある方はぜひ参加してください。ご家族の参加も歓迎します。詳しい予定は近日ホームページでも公開します。今しばらくお待ちください。

24.03.28

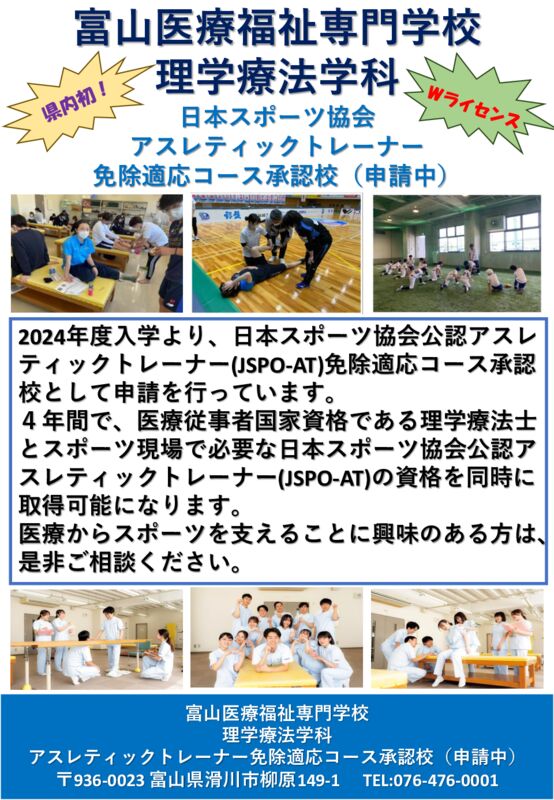

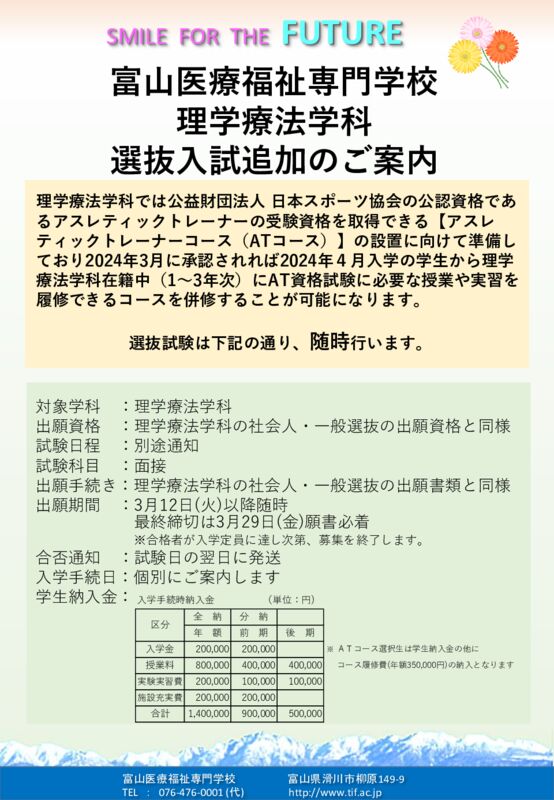

理学療法学科オープンキャンパス開催のお知らせ

理学療法学科のオープンキャンパス情報を公開しました!

開催要項やお申込み方法など、詳しくはオープンキャンパスのページをご覧ください。

下記リンクから該当ページをご覧いただけます。

24.03.26

実習病院説明会

2024年3月13日に「実習病院説明会」を行い、看護学科の1年生19名、2年生30名が参加しました。

実習病院であるかみいち総合病院、黒部市民病院、富山労災病院、済生会富山病院、厚生連滑川病院の5か所の病院から担当者にお越しいただき、病院の概要・福利厚生・看護体制・教育システムなどについて説明していただきました。ホームページを見るだけではわからない教育システム、新人研修の様子や先輩看護師の声などに、学生たちは真剣に聞き入っていました。

病院説明の後は、病院ごとのブースで質問タイム!

学生が各々、興味のある病院のブースへ行き、担当の方に直接気になることを質問していました。

卒業生の先輩もいたので質問しやすかったのか「夜勤の2交代のいいところはどこですか?」「夏季休暇は連続してとれますか?」「住宅手当について詳しく教えてください。」など、大勢の前では聞きづらいことも学生は積極的に質問していました。各病院の担当の方々は、様々な質問にも優しくわかりやすく回答されていました。

【学生の感想】

- 気になる病院の情報をより詳しく知ることが出来てよかった。

- 病院ごとの特色が分かり、就職への意識が高まりました。ありがとうございました。

- 来年もしたらいいと思いました。

この時期、学生たちにとっては就職先を考えるいい機会となったようです。

ご協力いただいた実習病院の皆様、貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。

24.03.26

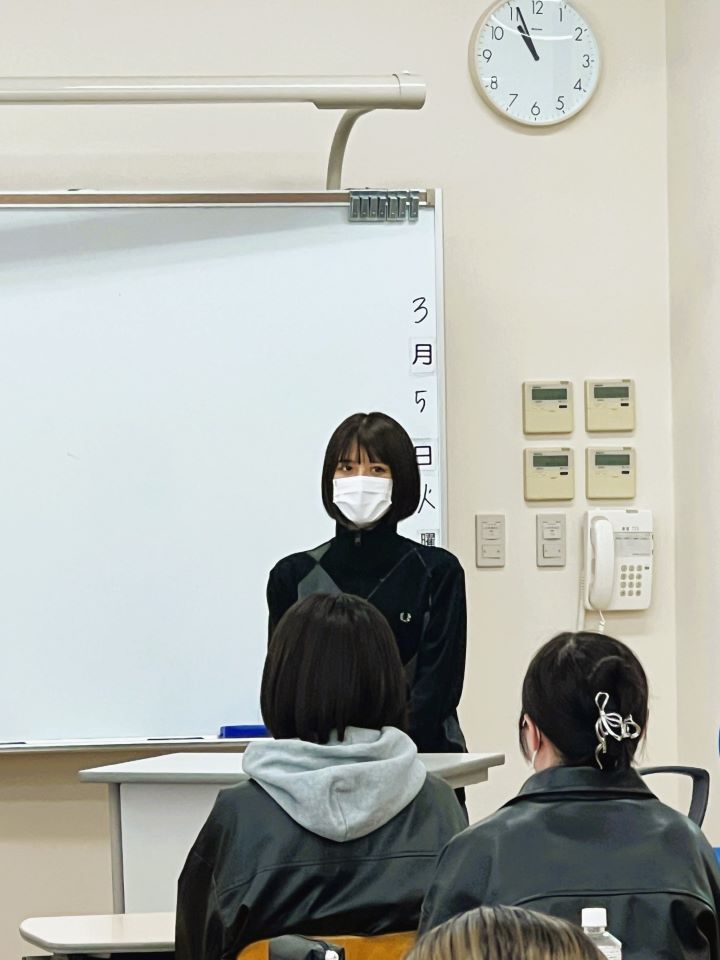

3月5日(火) 卒業生特別活動

1、卒業記念特別講演

富山県看護協会会長の稲村睦子様を講師にお迎えし、「あなたを支援する看護協会の概要と活動内容」と題しご講演いただきました。

看護師に求められる専門職としての自覚と責任、常に能力の向上を目指し、日々研鑽する事の必要性についてお話しくださいました。また、我が国の人口構造の変化や富山県の現状、地域共生社会の中でどう活動していくか、医療へのニーズを考える機会となりました。その中で看護協会の使命は「看護の質の向上」「働き続けられる環境づくり」「看護領域の開発・展開を図る」とし、4月から働き始める卒業生を心強くサポートする体制があることを知りました。

卒業生の感想

- 看護協会の幅広い活動を知ることができた。

- 若い世代に看護師への広報活動が行われていることが分かった。

- 自分たちもこれから研修を受けることで質の高い看護を目指せる。

2、2022年度卒業生との座談会

就職1年目の卒業生(以下、先輩)6名と今年度卒業生 (3年生)が座談会を行いました。これは学生からの希望で開催する運びとなりました。卒業前に準備するとよいことや、看護師として1年目をどう過ごしていけばよいかを聞きました。経験のない看護技術の習得や夜勤、患者さんや先輩看護師との関わり方など、心配や不安ごとを抱えた学生は、先輩からのアドバイスを受け、少しホッとした表情になっていました。先輩からは「モデルとなる看護師を持つことで少しでも近づけるように日々研鑽できる」「辛いこともあるけれど患者さんからのありがとうの一言で頑張れる」「経験を積むことで自信を持って援助することができるようなった」との話があり、看護師として成長した姿がありました。

卒業生の感想

- 不安なことも多いが先輩の話を聞けて少し楽になった。

- 内定先に学校の先輩がたくさん働いていることを知り心強く感じる。

- こういう機会があってよかった。

4月からそれぞれの道に進む3年生(卒業生)働く場所、抱える不安も違うと思いますが、先輩看護師の指導を受けながら看護師として成長した姿を、また今日のように見せてくれることを願います。

(3年学年係)

24.03.14

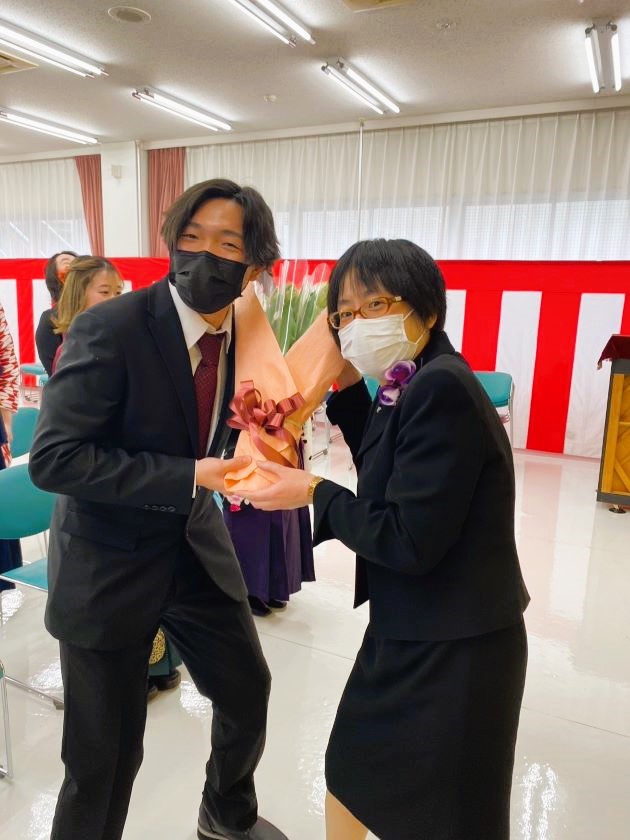

卒業式

2024年3月7日、2023年度の卒業式を挙行しました。

本年度は3学科合同での式典開催となり、ご来賓やご家族の入場制限もなく、皆さまが見守る中で執り行うことができました。

看護学科では28名の卒業生が本校を巣立ました。

看護師への道のりは易しいものではありません。

時には涙を流すこともあったでしょうが、それぞれが努力し、無事に全課程を修了しました。

看護学科では在学中の功績を称え、3名の学生が小林学校長より表彰を受けました。

ご来賓の皆様から祝辞をいただき、多数の祝電も披露されました。

杉原看護学科長からは、卒業の喜びと、これから羽ばたく学生へのエールの言葉がありました。

「看護師は生涯、自分を高める努力をしなくてはなりません。しかし長い人生、ライフイベントが影響し、看護師としての継続が困難になることがあるかもしれません。それでもあきらめないでほしい。あなたのさまざまな経験は必ず看護に活かされます。もし道に迷ったときには、この学校を思い出してください。」

とても晴々とした表情を見せてくれ、教職員一同こころが温かくなりました。ありがとう。

学生たちの卒業に際しまして、温かいご支援をくださいましたご家族の皆様、学生の学修にご尽力くださいました臨地実習関係者様、外部講師の皆様に厚く御礼申し上げます。

卒業生が過ごした講義室では、1年生がホワイトボードにお祝いの絵やメッセージを描いてくれました。かっこいい先輩の背中を追って、私たちも頑張ります … と想いを込めて。

24.03.14

地域・在宅看護論概論Ⅰ 学外学習

地域・在宅看護論概論Ⅰでは、地域生活の中で実践されている看護を理解することを授業目的としており、科目の前半は人口動態や生活環境など「地域の特徴」について調べて理解を深めます。

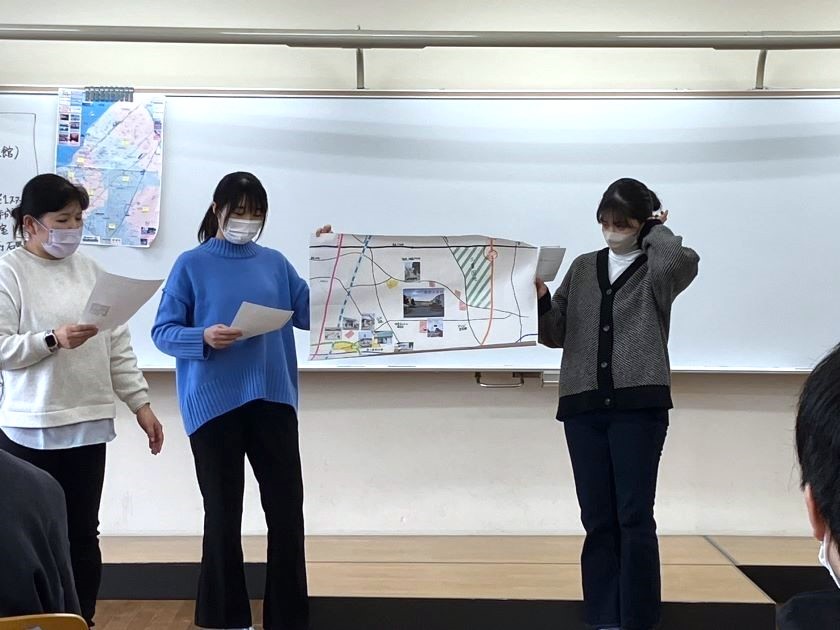

この日は学校の所在地である滑川市を知るため、学外学習に出かけました。滑川市内にある7つの小学校を起点とし、グループに分かれて半径4㎞圏内を巡りました。小学校区により役場や交通機関が充実している地域もあれば、水田が広がりコンビニエンスストアまで数キロの距離がある地域と様々でした。グループごとに感じたこと、気付いたことをまとめ、発表しました。

科目の後半は、住民の健康を守る支援について学びました。自立した高齢者の特徴を知り、健康を守る支援について説明できることを単元目標としています。

地域で元気に生活されている住民の方から、その秘訣を聞くために介護予防ふれあいサロンに参加しました。今年は2月15日に寺家会館、2月20日に追分会館へお邪魔しました。地域の会館に週1回集まり、地域包括支援センター作成の映像に合わせて、キラピカ体操(*)が行われています。

(*)キラピカ体操とは…「いつまでも自分の足で歩けること」を目指した滑川市オリジナルの体操

サロンには、70歳以上の元気な方々が集まります。両会館の参加者で最高齢はそれぞれ93歳・89歳の女性の方でした。お二人は昨年も参加されていて1年ぶりにお会いしましたが、今年も変わらず元気なご様子でした。音楽に合わせてテンポよく、歌いながら拮抗体操(脳体操)や全身運動を1時間こなしても疲れを見せず、とても楽しそうでした。

コロナ感染症も5類となり、昼食を挟んでの集い(サロン)も再開されているそうです。元日に発生した地震の際には地域の民生委員の方が町内を回って住民の安否確認を行い、おむすびを配ったと話してくださいました。健康維持のための介護予防ふれあいサロンですが、こうして定期的に集まることで人とのつながりができ、今回のように災害時のスムーズな安否確認などの対応に活かされていると感じました。

座談会での参加者の声

- 現役で華道の先生をしています。生徒さんから続けて欲しいとの声を受けて頑張っています。

- 趣味と実益を兼ねてpopに取り組んでいます。

- 娘と同居しています。日ごろからよく話をして思ったことを伝えるようにしています。

- 何にでも挑戦し人生を楽しんで欲しい。色んな経験をしてきたが今が一番楽しいです。

- 数年前からギターを習っている。指を動かすことが頭の体操にもなっている。

- 実母の最期を看取るために地元に戻ることを承諾してくれた夫に感謝している。

- みんなが集えば笑って話ができる。そんな地元が好きです。

学生の感想

- 難しい拮抗体操を上手に行っておられ、認知力を保つことにつながっているのだと思った。

- 元気に過ごされている高齢の方が多いと思った。

- 高齢の方とお喋りしたり活動することが好きなので、また機会があるといいなあと思った。

今年も昨年に引き続き受け入れていただいた寺家地区・追分地区の皆様、ありがとうございました。

24.02.09

高齢者疑似体験

1月24日(水)、1年生が老年看護学概論の授業の一環として高齢者疑似体験をしました。

とやま介護テクノロジー普及・推進センターへ赴き体験する予定でしたが、能登半島地震の影響で休館中のため、今回は特別に指導者の方にご来校いただき、学内開催となりました。

10代の学生たちが高齢者体験装具をつけて学内をめぐり、後期高齢者の日常を体験しました。

自分たちが日頃何気なく行っていることが制限を受け、出来なくなること、疲れやすくなることを身を持って体験していました。

学生のレポートより

- 高齢者の人がなぜ動作がゆっくりになるのかがわかった。実習で高齢者の方と関わる際に今回の体験を生かしたい。

- 高齢になるとそれまでできていたことができなくなる。その不安、不便さに寄り添って適切なサポートができるようになりたいと思った。

- 一人一人出来ることは違ってくると思うので高齢者がどれだけできるかをよく観察して尊厳を大切にすることが欠かせないと感じた

- 耳栓をつけた状態の会話は自分の声の音量がわからず、自然と大きな声になるので、とても疲労した。

- 財布をあけるのが大変で文字や色を識別するのも難しかった。

- ここまで動かし辛いとは予想していなかった。寄り添う姿勢を持ち、真剣に耳を傾けることで心地よい環境や空間を提供でき、高齢者は安心感を得ることができるのではないかと感じた。

- 体験を通じて得た知識と理解は私たちの意識や行動変えるきっかけとなる。高齢者の声やニーズを大切にし、安心して暮らせる社会の実現に向けて私たちは取り組んでいく必要がある。

24.02.01

2023年度学生学習交流会

1月15日(月)午後、理学療法学科3年生・介護福祉学科2年生そして看護学科2年生の学生が一堂に会して、多職種連携を体験する学習交流会を行いました。

スーパーバイザーとして、南砺家庭・地域医療センター所長の清水先生、まいぴすとの理学療法士 堀田先生にお越しいただきました。

学生たちは、7つの3学科混合グループに分かれ、在宅復帰を目指す富山よしこさん(仮名)の事例検討を行いました。

富山よしこさんの概要

- アルツハイマー認知症を抱えながらも、自宅で夫と長男の3人で暮らしていました。

- 近所にある喫茶店のコーヒーを飲むのが日々の楽しみでした。

- 家事中に様子がおかしくなり、救急搬送されました。左片麻痺が出現し、脳出血と診断され、手術を受けました。

- 3週間後、自宅復帰を目的に介護老人保健施設に入所しました。

- 3か月後の在宅復帰を目指しています。

- 最近は、リハビリテーションが思うよう進まず、自信をなくし、リハビリテーションへの意欲が低下してきています。

グループごとに分かれて席に着いた後は、自己紹介 → 役割分担 → チーム名決定 → 事前学習した内容の共有という順に学習を進めていきました。

富山さんになりきった堀田先生と清水先生に、対象理解につなげられるよう様々な質問もしました。

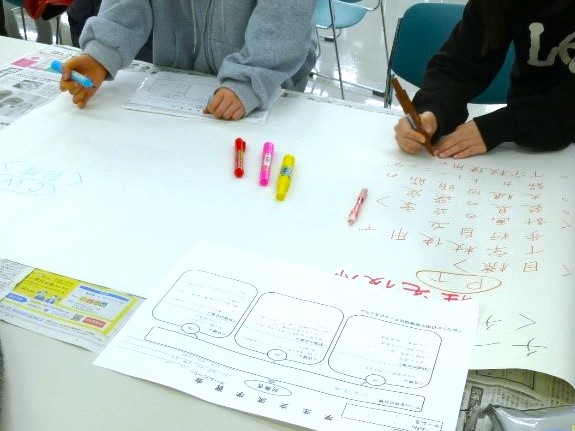

準備ができたら、いよいよグループワーク開始です。

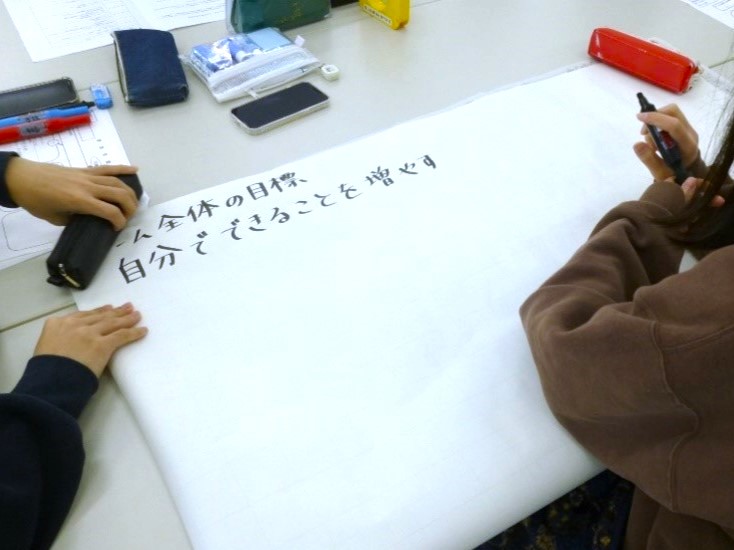

まずは富山さんの全体目標を設定し、それに伴い職種毎の目標を設定、支援方針を検討という流れで進めていきました。

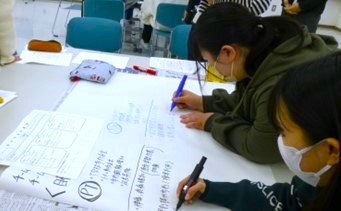

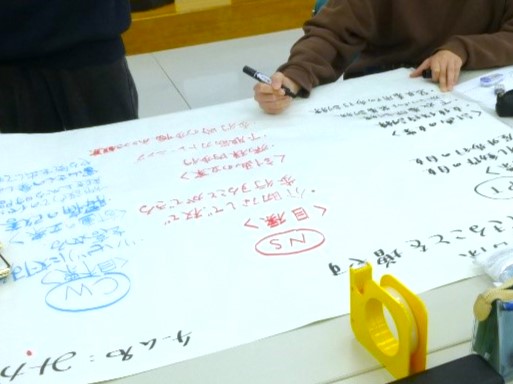

多職種カンファレンスさながらの真剣な話し合いをまとめ、模造紙に記載しました。

さあ、いよいよ発表の時間です!

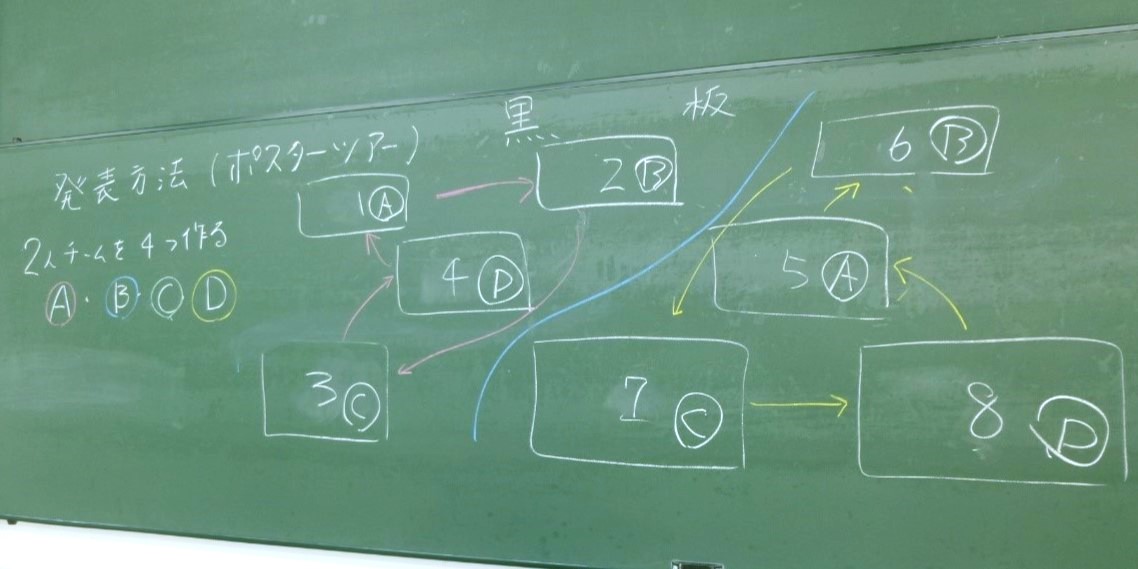

今回はポスターツアー形式で発表しました。

8つのブースをつくり、そのうち4つのブースを個々で巡り、 発表したり、聴講したり、質疑応答したり・・・様々な考えに触れました。

清水先生ブースが設けられ、学生は様々なアドバイスを受けました。

最後に、清水先生と堀田先生から講評をいただきました。

「どの専門職にも得意なことがあれば、苦手なこともある。多様な専門職が集まり、連携が取れれば、その支援はとても大きな効果を発揮する。だからこそ、お互いに気軽に相談しあう関係作りが大切である」という助言は、学生たちの心に印象深く残ったようです。

学生の感想を紹介します。

- 理学療法学科の学生さんは、関節可動域や姿勢、歩行状況について詳しく診ていた。

- 介護福祉学科の学生さんは生活の視点で看護師より具体的に考えていた。

- 看護学科の学生は本人を観察し、身体的な情報だけではなく精神的な情報を広くアセスメントしていた。

- それぞれの専門職の役割が少し理解できた。

- 他の専門職種を目指す学生との交流を通して、それぞれの専門職種ならではの考え方を聞いたり、共通する部分も聞いたりできて、視野が広まった。

- 自分の職種とは違う視点を知ることができた。また視点は違えど目的は一緒だと言うことを学んだ。

三人寄れば文殊※の知恵という諺があります。

凡人でも三人集まって相談すれば、すばらしい知恵が出るものだという意味です。

(コトバンク デジタル大辞泉より) ※ 文殊は知恵をつかさどる菩薩

多様な専門職種が集まれば、その発想は ∞ となります。

今回の学びをいかし、多職種と連携が取れる医療福祉職を目指しましょう!